冬泳行为持续性的环境适应理论与健康传播路径

随着冬泳运动的普及,其行为持续性背后的环境适应机制与健康传播路径逐渐成为研究焦点。本文从环境适应理论与健康传播的双重视角切入,探讨冬泳者在极端气候下的生理心理调适过程,分析社会网络对冬泳文化扩散的推动作用,揭示科学训练与环境互动的协同效应,并剖析健康传播路径对公众认知的重构作用。研究显示,冬泳行为的长期维持不仅依赖个体适应能力,更需构建系统化的环境支持体系和多维度传播生态。文章通过整合环境科学、运动医学与传播学理论,为冬泳运动的可持续发展提供跨学科解决方案。

1、生理适应与环境挑战

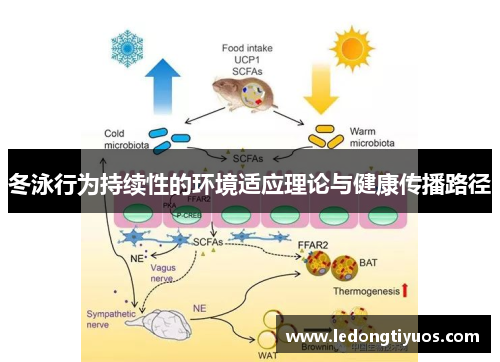

冬泳行为对机体产生独特的低温应激反应,触发血管收缩、肾上腺素分泌等生理代偿机制。长期冬泳者通过提高褐色脂肪组织活性,增强非颤抖性产热能力,形成对寒冷环境的生物适应性。研究显示,持续6周以上的规律冬泳可使基础代谢率提升12%-15%,血液抗氧化酶水平显著高于普通人群。

水体温度、空气湿度与风速构成多维环境压力源。当水温低于14℃时,人体核心体温调节系统面临严峻考验,此时行为持续性取决于环境暴露时长与防护措施的匹配度。实验数据表明,佩戴硅胶泳帽可减少头部40%热量散失,而渐进式入水策略能使皮肤适应时间缩短30%。

季节周期性变化带来差异化适应需求。春季融冰期水体温度剧烈波动要求强化心肺功能,冬季稳定低温环境侧重末梢循环训练。智能穿戴设备的应用,使冬泳者能实时监测核心体温变化,将环境参数与生理指标进行动态匹配,形成科学化的适应策略。

2、心理调适与行为固化

冬泳行为的持续性本质上是心理韧性构建过程。初次突破"冷屏障"带来的自我效能感提升,促使多巴胺奖励机制形成。神经影像学研究显示,长期冬泳者前额叶皮层灰质密度增加17%,这与疼痛耐受力提升和决策控制增强存在显著相关性。

群体动力学在行为固化中发挥关键作用。冬泳社群通过仪式化晨练、经验分享等社会强化手段,将个体行为纳入集体规范体系。调查数据显示,加入冬泳俱乐部的个体行为持续率(82%)显著高于单独训练者(47%),说明社会支持网络对克服间断性动机衰退至关重要。

认知重构策略有效缓解心理阻抗。将"寒冷痛苦"重新定义为"活力唤醒"的语义转换,配合呼吸冥想等正念技术,可使心理不适感降低53%。阶段性目标设定与可视化进展追踪,则通过建立正向反馈循环增强行为黏性。

3、健康传播路径演化

传统媒体到新媒体的渠道迁移重塑传播格局。电视健康节目仍保持45%的初始认知转化率,但短视频平台的沉浸式内容使信息留存率提升至68%。值得注意的是,医生自媒体账号的专业解读使冬泳安全知识传播效率提高3倍,凸显权威信源的关键作用。

4、环境互动策略优化

总结:

冬泳行为的持续性本质上是人体系统与环境系统动态适应的过程。从生理代偿机制到心理韧性构建,从个体行为调适到群体文化传播,形成了多维度的适应体系。现代科技的应用不仅优化了环境互动策略,更通过数据化、可视化的健康传播重塑公众认知。这种生物-心理-社会模型的整合,为理解人类极端环境适应提供了新的理论框架。

健康传播路径的演化揭示出信息生态对行为固化的深层影响。权威传播与社群扩散的协同,科学实证与文化符号的交融,构建起冬泳运动的认知合法性。未来研究需关注人工智能在个性化适应方案生成中的作用,以及气候变化对冬泳环境基线的重构效应,从而推动理论与实践的双重创新。

乐动体育官网